智能驾驶系统:全生命周期融合案例分析文档

|

文件状态: [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 |

|

发文件起草分工: 1. |

|

编制: |

签名: 日期: |

|

审核: |

签名: 日期: |

|

批准: |

签名: 日期: |

|

所有权声明 |

|

该文档及其所含的信息是财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到的书面授权。 |

1 全生命周期案例分析流程

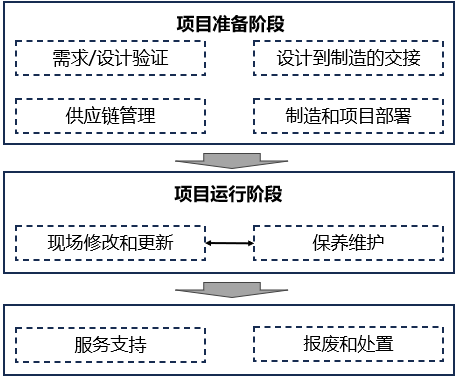

流程完整呈现智能驾驶系统从概念到退役的全生命周期管理逻辑。

首先,在 “ 需求 / 设计验证 ” 阶段,要聚焦智能驾驶应用场景,明确用户对自动驾驶等级(如 L2 - L5 )、功能(自动泊车、高速领航等)、安全标准等需求,通过仿真测试、实车路试等验证设计方案在复杂路况(城市拥堵、雨雪天气等)下的可行性,确保系统能精准响应实际交通场景需求 。接着 “ 设计到制造的交接 ” ,需把智能驾驶系统的软件算法、硬件集成(传感器、芯片等)设计成果,准确传递给制造端,明确生产工艺(如芯片焊接精度、传感器校准流程),保障智能驾驶组件制造质量,让设计意图在实体产品中落地 。

进入 “ 制造和项目部署 ” ,一方面要完成智能驾驶系统硬件( 如域控制器 、摄像头等)的生产组装,另一方面做好项目配套部署,像智能驾驶数据中台搭建、车辆与云端通信协议调试,为系统装车运行做准备 。

“ 供应链管理 ” 环节,要严格把控智能驾驶核心部件(高精度毫米波雷达、 AI 芯片)的采购,关注芯片原厂产能、传感器供应链稳定性,还要协调物流,确保部件及时、安全交付,避免因关键部件短缺或损坏影响智能驾驶系统生产 。

当智能驾驶系统进入 “ 运行阶段 ” ,是其价值体现关键期, “ 现场修改和更新 ” 可基于实际道路数据反馈,比如发现某区域地图精度不足导致自动驾驶决策偏差,就通过 OTA (空中下载技术)远程更新地图数据、优化算法,让系统适配更多复杂场景; “ 保养维护 ” 不仅要对智能驾驶硬件(如清洁传感器镜头、校准雷达角度)定期维护,还要检查软件系统健康状态,预防因硬件老化、软件漏洞引发安全隐患; “ 服务支持 ” 为用户提供全流程保障,用户遇到智能驾驶功能异常(如自动紧急制动误触发),可通过客服远程诊断、线下售后检修,解决使用难题;最后 “ 报废和处置 ” 阶段,要考虑智能驾驶系统硬件(含电子元件、电池等 )的环保拆解,以及数据安全销毁,比如对存储敏感驾驶数据的芯片,采用物理粉碎、数据擦除等方式,防止信息泄露,实现智能驾驶系统全生命周期的合 规 、安全闭环管理 ,贯穿始终的各环节协同,保障智能驾驶系统从研发到退役,都能在交通场景中可靠、安全地为用户服务 。

图1 -1 全生命周期流程框架

2 需求/设计验证阶段

2.1 换道场景 V &V 活动的危害与风险识别

自动驾驶换道功能是车辆在动态交通环境中实现车道变更的核心功能,其安全性直接影响车辆、乘员及其 他道路 使用者的生命安全。在验证与确认( V &V )阶段, 需系统 识别潜在危害和风险,为后续测试与风险控制提供依据。

并概括为如下四大风险成因:

a) 系统性风险

换道算法逻辑缺陷(如未考虑大型车辆盲区)、测试场景覆盖不全(如未涵盖施工路段换道) 。

b ) 随机性风险

激光雷达突然故障、转向电机偶发卡顿 。

c ) 环境干扰风险

隧道内 GPS 信号丢失、强电磁干扰导致传感器数据异常 。

d ) 人为因素风险

测试人员误操作、数据标注错误导致算法训练偏差 。

表 2-1 换道场景典型危害分析

|

危害类型 |

具体描述 |

潜在后果 |

|

传感器感知失效 |

换道过程中毫米波雷达漏检 邻 车道车辆,或摄像头误判车道线 |

与邻车碰撞、偏离车道 |

|

决策算法缺陷 |

对目标车辆速度预测错误,安全距离计算不足 |

追尾、 剐蹭 |

|

执行机构故障 |

转向角控制精度不足,加速 / 减速响应延迟 |

换道动作失控 |

|

环境适应性不足 |

雨天、逆光等环境下传感器性能下降 |

|

|

人机交互失效 |

驾驶员接管提示不及时或误触发换道 |

|

|

通信延迟 |

车 - 车( V2V )通信中断导致邻车意图未被识别 |

|

2.2 换道场景 V&V 安全计划制定

通过多层次验证确保换道功能在设计运行域(ODD)内的风险可控,满足功能安全(ISO 26262)与预期功能安全(ISO 21448) 等多标准 要求 , 盖换道功能从感知、决策到执行的全链路,包括硬件在环(HIL)测试、软件仿真、实车道路测试等阶段 。

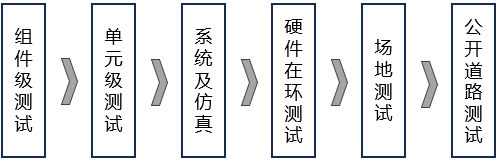

图2-1 验证策略与方法

a) 组件级测试

激光雷达点云精度测试(雨天 / 晴天对比)、摄像头动态目标跟踪能力测试 。

转向电机响应时间测试(-40℃~85℃温度范围)、制动系统压力控制精度测试 。

b) 软件单元测试

换道决策算法单元测试:安全距离计算模块、目标车辆轨迹预测模块

采用故障注入技术:模拟传感器数据丢失、通信延迟(0~500ms 阶梯注入)

c) 硬件在环(HIL)测试

搭建换道场景专属 HIL 平台,模拟关键场景:

1) 高速公路紧急换道(邻车突然减速)

2 ) 城市道路连续换道(规避障碍物)

3 ) 夜间无路灯环境换道(依赖远光灯与夜视摄像头)

实车场景的测试案例如下表2-2:

表2-2 实车测试场景设计

|

测试类型 |

场景描述 |

测试指标 |

|

常规 换道

|

直道/弯道(曲率≤0.05m ⁻ ¹ )、车流量中等(5~10 辆 / 公里)

|

换道成功率≥99.5%,平均决策时间≤1.5s

|

|

复杂 换道

|

施工路段借道、隧道出入口换道

|

无碰撞次数,人机接管率≤0.1 次 / 千公里

|

|

极限 换道 |

冰雪路面(附着系数≤0.3)、紧急避险换道 |

车辆姿态稳定(侧倾角≤5°) |

3 设计到制造的交接阶段

在自动驾驶系统全生命周期中,设计到制造的交接阶段是确保换道功能从图纸转化为实体产品的关键环节。该阶段通过严格的版本校验、标准化构建流程和全链路配置管理,确保换道功能涉及的感知、决策、执行等核心模块完全符合设计要求。对于换道场景而言,此阶段的核心目标包括:

a) 确保激光雷达(LIDAR)、摄像头等感知设备的硬件参数与固件版本匹配设计规格

b) 保证换道决策算法的软件镜像与经过验证的版本完全一致

c) 建立可追溯的软硬件配置档案,为后续生产、维护提供数据支撑

3.1 换道场景核心组件的版本验证机制

换道功能依赖多传感器融合感知环境,需通过 "硬件-固件-校准参数"三维验证确保一致性:

表3-1 换道场景感知组件版本验证清单 (部分)

|

组件类型 |

设计要求版本 |

验证方法 |

关键参数 |

不匹配风险 |

|

激光雷达 |

LIDAR-FW-V2.3 |

固件版本 哈希值比对

|

点云密度 ≥200 点 / ㎡ |

漏检 邻 车道车辆导致碰撞 |

|

前视摄像头 |

CAM-FW-V1.8 |

摄像头模组序列号与 BOM 匹配

|

动态范围 ≥120dB |

逆光场景下车道线识别失效 |

|

毫米波雷达 |

RADAR-FW-V3.1 |

射频参数离线检测 |

测速误差 ≤±1km/h |

对向车辆速度误判引发 换道风险 |

|

转向角传感器 |

SAS-CALIB-V0.5 |

校准数据签名验证 |

角度误差 ≤±0.5° |

换道转向角度控制偏差 |

并应符合相应的 验证流程 :

a) 激光雷达固件通过专用诊断工具读取版本信息,计算 SHA256 哈希值与 设计基线比对

b) 摄像头 模组需同时 验证硬件序列号(印刷标识)与内部电子标签一致性

c) 毫米波雷达需通过频谱仪检测其发射频率是否符合设计规范( 76-77GHz )

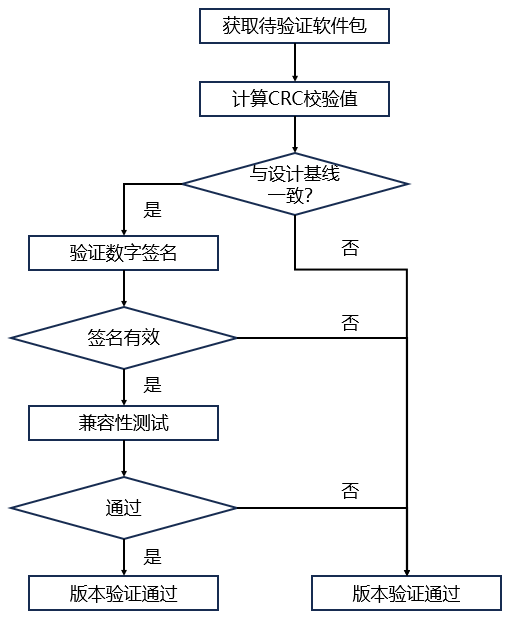

其次 换道决策算法的软件镜像需经过三重校验:

a) 完整性验证

通过 CRC 循环冗余校验确保软件包未被篡改 。

b) 来源验证

采用非对称加密验证软件发布签名,确认来自授权开发团队 。

c) 兼容性验证

检查软件版本与 ECU 硬件平台的匹配性(如 CPU 架构兼容性)

并应按照图 3-1 所规定的流程进行:

图 3 -1 换道决策软件版本验证流程图

针对换道功能制定结构化构建清单(BOM),包含:

a) 硬件清单

明确每台车辆换道相关组件的型号、供应商及批次信息

示例:转向执行器型号为 EPS-2000,供应商 A 公司,批次 L230415

b) 软件清单

列出换道功能涉及的所有软件模块及版本

示例:换道状态机模块 V2.1.3、轨迹规划模块 V1.8.2

c) 校准清单

包含传感器校准参数文件的版本及校验值

示例:激光雷达标定文件CAL-LIDAR-202305.xml,MD5:7f3d...

并且 换道功能的生产 构建需 满足以下验收标准:

表3- 2 换道功能生产构建验收标准

|

验收项 |

合格阈值 |

检测方法 |

涉及换道场景 |

|

传感器同步精度 |

时间偏差≤10ms )

|

高精度示波器测量触发信号 |

高速并行换道时的环境感知 |

|

算法启动时间 |

冷启动≤2s |

ECU 内部日志分析 |

紧急换道场景响应及时性

|

|

转向执行延迟 |

指令到执行≤500ms |

动态响应测试台 |

连续换道时的轨迹控制

|

|

通信总线负载 |

峰值≤70% |

CANoe 总线监控 |

多 ECU 协同决策时的数据传输 |

采用 "车辆识别号(VIN-配置 ID -版本矩阵" 三级管理模式:

a) 为每辆 车分配 唯一配置ID,关联其换道功能的软硬件版本组合 。

b ) 建立配置基线库,记录各版本组合的验证状态(如"已通过5000次换道测试") 。

c ) 实施配置冻结机制,量产期间未经授权不得变更关键配置 。

并且对 每辆车的换道功能配置档案需包含:

a) 硬件配置

传感器序列号、ECU 型号、转向电机参数 。

b) 软件配置:

操作系统版本、算法模块版本、通信协议版本 。

c) 测试数据

下线时的换道功能测试报告(含3次成功换道记录) 。

d) 追溯信息

组件批次、生产工位、质检人员 。

当某车辆发生换道功能异常时,可通过以下路径追溯:

a) 输入VIN码查询配置ID

VIN-LSV12345→CONFIG-ID-789 。

b) 检索配置ID对应的硬件版本

发现LIDAR固件为未授权的V2.2(设计要求V2.3) 。

c) 追溯生产记录:

确认该车辆在装配阶段误用了旧版本固件 。

d) 扩展排查

检索同批次(L2304)车辆,发现共5辆车存在相同问题 。

当发现换道功能的软硬件版本不匹配时,启动分级响应 : 轻微偏差(如校准参数微小偏移) , 在线修正后重新验证 ; 中度偏差(如软件小版本不匹配) , 更换软件版本并进行 10 次换道测试 ; 严重偏差(如硬件型号错误) , 隔离车辆并启动根本原因分析 。

通过收集交接阶段的偏差数据,持续优化:

a) 统计换道相关组件的常见偏差类型,针对性改进验证方法 。

b) 开发自动化验证工具,将换道功能的验证时间从30分钟缩短至10分钟 。

c) 建立供应商协同平台,提前同步组件版本变更信息 。

4 制造和项目部署阶段

在自动驾驶系统的全生命周期中,制造和项目部署阶段是将设计成果转化为实体产品并确保其安全落地的关键环节。对于换道场景而言,这一阶段的核心目标是通过严格的安全检查、组件版本管控和配置记录,消除生产过程中可能引入的安全隐患,确保每辆车的换道功能都能稳定满足设计要求。换道场景对传感器精度、执行器响应速度和系统协同性的要求极高,任何生产环节的偏差都可能导致换道决策延迟、环境感知错误或转向控制失准,进而引发碰撞风险。因此,制造和项目部署阶段需围绕以下关键活动 构建全 流程安全控制体系。

换道功能的安全相关检查需贯穿制造下线、经销商调试至最终交付用户的全流程,形成“生产端-流通端-用户端”的三级验证闭环,确保任何潜在风险在车辆投入使用前被识别并消除。

在生产下线环节,需针对换道场景设计专项检查流程,涵盖硬件集成、软件激活和功能测试三个维度。硬件集成检查聚焦于传感器安装精度与执行器装配质量:激光雷达和前视摄像头的水平/垂直角度偏差需控制在±0.5°以内(通过三维坐标测量仪验证),避免因视角偏移导致 邻 车道车辆漏检;转向电机与齿条的啮合间隙需≤0.1mm(通过塞尺检测),确保换道时转向指令的精确执行。软件激活检查需验证换道算法模块是否正确加载——通过ECU诊断接口读取软件版本矩阵,确认换道决策模块(如轨迹规划算法V3.2.1)、传感器融合模块(如多 源数据 融合算法 V2.1.0)与设计基线完全一致,同时检查OTA更新通道的加密证书是否有效,防止未授权软件注入影响换道功能。功能测试则通过模拟场景验证换道全流程:在封闭测试场设置“直道安全换道” 、 “弯道避障换道” 、 “邻车加速换道”等典型场景,每辆车需完成至少10次成功换道(成功率100%), 且决策 响应时间≤1.2s、转向角度控制误差≤±2°,否则判定为下线不合格。

经销商调试环节是下线检查的延伸,重点解决运输和存储过程中可能出现的参数漂移。换道功能的调试内容包括:重新校准激光雷达与摄像头的时空同步参数(通过时间戳比对确保数据延迟≤10ms),避免因运输震动导致的感知不同步;测试不同光照条件下的车道线识别精度(如逆光场景下车道线识别准确率≥98%),防止环境变化影响换道路径规划;验证人机交互逻辑——当系统请求换道时,方 向盘振动反馈强度需在 50-80Hz(通过振动传感器测量),确保驾驶员能清晰感知但不被干扰。调试完成后,经销商需生成《换道功能调试报告》,记录各项参数的实测值与合格范围,作为车辆交付的必要凭证。

最终交付用户前,还需通过“用户场景模拟”验证换道功能的实际适用性。例如,模拟城市快速路“连续小角度换道”场景(连续变更两条车道),观察系统是否能稳定识别相邻车道的车辆动态;模拟高速公路“紧急避险换道”场景(前方突发障碍物),验证系统是否能在1.5s内完成“决策-转向-回正”全流程。只有所有场景测试通过,且用户签署《换道功能安全告知书》(明确系统使用限制,如禁止在结冰路面自动换道)后,车辆方可交付。

4 .2 确保组件版本正确性和组装工艺合 规 性

换道功能的安全性高度依赖于核心组件的版本一致性和组装工艺的规范性,任何组件错配或装配偏差都可能导致“蝴蝶效应”,引发系统性安全风险。因此,制造阶段需建立“组件入库-装配过程-成品检验”的全链条管控机制。

组件版本正确性控制需聚焦换道场景的关键部件,实施“双码比对 验证法。对于激光雷达、毫米波雷达等感知组件,入库时需同时校验物理标签(印刷的型号/批次号)与电子标签(内部存储的固件版本)—— 例如,设计要求激光雷达固件版本为V4.3.2,若电子标签读取结果为V4.3.1,则判定为版本不符,禁止入库。对于ECU和转向执行器等控制组件,需通过专用设备读取内部软件版本号,与BOM清单中的“换道功能专用版本”比对(如ECU需预装换道决策算法V2.5.0,而非通用版本V2.5.1),防止因功能裁剪导致的决策逻辑缺失。组件装配前,生产线上的RFID识别系统会再次扫描组件电子标签,与当前车辆的配置需求(通过VIN码关联)自动比对,只有完全匹配时才允许上料,避免不同车型的组件混装(如将适用于城市道路的摄像头误装到高速专用车型上,导致高速换道时远处车辆识别失效)。

组装工艺合 规 性控制需针对换道功能的敏感环节制定严格标准。传感器安装环节,激光雷达的固定支架平面度需≤0.1mm/m(通过水平仪检测),避免因倾斜导致点 云数据 失真;摄像头的光轴中心需与车辆纵向轴线平行(偏差≤0.3°),防止车道线识别出现偏移。转向系统装配环节,转向拉杆的预紧力矩需控制在 35-40N ・ m(通过扭矩扳手实时监控),过松会导致换道时转向虚位,过紧则会增 加转向阻力,影响响应速度。线束连接环节,传感器与ECU之间的通信线束需采用屏蔽双绞线,且弯曲半径≥10倍线径,防止电磁干扰导致的信号丢包(换道场景中,信号丢包可能导致 邻 车速 度数据 中断,引发决策误判)。每个关键工艺步骤都配备“防错工装”:例如,激光雷达安装工位的定位销与传感器底座的孔位严格匹配,只有安装角度正确时才能完成固定,从物理层面杜绝人为操作误差。

为确保工艺合 规 性的持续稳定,需定期开展过程能力分析(CPK)。针对换道功能的关键特性(如激光雷达安装角度、转向响应延迟),采集至少30组生产数据,计算过程能力指数(目标CPK≥1.33)。当CPK值低于阈值时,立即启动根本原因分析——例如,若转向响应延迟的CPK值降至1.2,需排查是否为转向电机装配时的润滑脂涂抹量不足(标准为0.5±0.05g),或ECU与电机的通信协议版本不兼容,确保工艺偏差被及时纠正。

4 .3 记录每台设备的软硬件配置

换道场景的安全性验证需要完整的“配置-测试-风险”记录链条,为后续的故障排查、召回决策和安全改进提供数据支撑。制造和项目部署阶段需为每辆 车建立 专属的“换道安全档案”,实现从生产到报废的全流程可追溯。

软硬件配置记录需以VIN码为唯一标识,形成结构化的“配置矩阵”。

硬件配置部分详细记录换道功能相关组件的关键信息:激光雷达(型号LRL-200、序列号SN230567、固件版本V4.3.2、安装角度+ 0.2°)、前视摄像头(型号CAM-800、序列号SN189023、校准参数K1=0.012)、转向电机(型号EPS-500、序列号 SN456123、最大扭矩25N ・ m)等,确保任何组件的变更都能被精准定位。

软件配置部分则记录换道功能的模块版本及参数:换道状态机(V1.8.3)、轨迹规划算法(V2.5.0)、安全距离阈值(高速100m /城市50m)、人机接管超时时间(5s)等,且所有参数需通过数字签名确保不可篡改。配置记录 采用区 块链技术存储,每个生产工位作为节点实时上传数据,避免单点故障导致的记录丢失。

安全案例记录需涵盖换道功能的测试结果与风险评估。下线测试阶段,记录 10次模拟换道场景的关键数据:如“邻车速度80km/h时的安全距离决策值” 、 “转向过程中的横向加速度峰值” 、 “系统请求接管时的驾驶员响应时间”等,若存在测试失败案例(如1次因摄像头遮挡导致的换道中断),需详细记录故障代码(DTC P1234)、排查过程及修复措施(清洁摄像头并重新校准)。项目部署 阶段,记录经销商调试时发现的偏差及处理结果——例如,某车辆在调试中出现 “弯道换道时转向角度超调 5°”,经检查为转向传感器校准数据错误,修复后重新测试通过,相关过程需录入安全案例作为追溯依据。

这些记录的核心价值在于支撑全生命周期的安全管理。当某批次车辆出现换道功能异常投诉时,可通过 VIN 码查询配置记录,快速定位是否为特定批次激光雷达的固件版本问题;当发生换道相关事故时,安全案例中的测试数据可用于验证车辆是否符合设计安全标准,为责任认定提供依据;当进行 OTA 更新时,配置记录可确保只推送与当前软硬件兼容的换道算法版本,避免更新导致的功能冲突。

5 供应链管理阶段

在自动驾驶系统全生命周期中,供应链管理阶段 对换道 场景的安全至关重要。换道功能依赖多维度组件协同(如感知传感器、决策芯片、执行机构等),任何供应链环节的隐患都可能导致换道过程中的感知偏差、决策延迟或执行失准,直接引发碰撞风险。因此,需围绕换道场景的核心需求,构建覆盖组件管理、质量监控、防假冒的全链条安全体系。

5 .1 换道场景关键组件管理计划

换道功能的安全性高度依赖感知、决策、执行三大类组件的一致性,需通过专项管理计划防止未经批准的替代组件流入生产环节。

换道场景的核心组件及替代风险如下表所示 :

表 5-1 核心组件及替代风险

|

组件类别 |

核心功能 |

典型型号 |

未经批准替代的风险 |

|

激光雷达( LIDAR ) |

邻 车道车辆距离与速度检测 |

LRL-300 (点云密度 ≥200 点 / ㎡) |

点云密度不足导致漏检摩托车,换道 时剐蹭 |

|

前视摄像头 |

车道线识别与横向距离测量 |

CAM-800 (动态范围 ≥120dB ) |

逆光场景下车道线识别失效,换道偏离路径

|

|

毫米波雷达 |

高速 场景下远距离 目标探测 |

RAD-500 (探测距离 ≥200m ) |

对向车辆接近时未预警,导致换道决策延迟

|

|

转向执行器 |

精确控制转向角度与速度 |

EPS-600 (响应延迟 ≤300ms ) |

转向过度或不足,引发车道 偏移碰撞

|

|

决策 ECU |

换道轨迹规划与安全距离计算 |

ECU-900 ( 算力 ≥50TOPS ) |

复杂场景下决策超时,错过最佳换道时机 |

若因供应链中断需替代组件,必须通过换道场景专项验证 , 评估替代组件在换道场景的性能匹配度(如激光雷达需在 100km/h 车速下验证 邻 车道车辆检测准确率 ≥99.9% );在封闭场地模拟 20 种典型换道场景(含雨天、逆光、邻车突然加速等),替代组件需通过全部测试且无安全告警;修订安全案例,补充替代组件的验证数据,确保其满足换道功能的风险缓解要求;由安全委员会(含换道算法专家)最终审批,禁止仅因成本降低或交付压力批准替代。

换道场景对组件质量的一致性要求极高(如传感器测量误差需 ≤±2% ),需建立针对换道功能的质量监控体系,及时捕捉供应 商质量 波动。

针对换道场景核心组件,设定以下监控指标:

表 5-2 供应商核心组件监控指标

|

供应 商类型 |

监控指标 |

换道场景安全阈值 |

波动预警线 |

|

激光雷达供应商 |

测距误差、点云完整性 |

测距误差 ≤±5cm ,点云 缺失率 ≤0.1% |

误差 ≥±8cm 或 缺失率 ≥0.3%

|

|

摄像头供应商 |

车道线识别准确率(逆光场景)

|

≥98% |

≤95% |

|

转向执行器供应商

|

转向角度控制误差 |

≤±1° |

≥±2° |

|

决策 ECU 供应商 |

换道轨迹规划与安全距离计算 |

≤500ms |

≥600ms |

并且需 通过 “ 批次码 -VIN 码 - 换道场景数据 ” 三级关联实现追溯:

a) 组件批次标识

每个换道相关组件(如激光雷达)标注唯一批次码,关联生产日期、质检数据;

b) 车辆装配记录

通过 MES 系统将组件批次码与车辆 VIN 码绑定,形成 “VIN - 组件批次 ” 映射表;

a) 换道场景数据关联

车辆下线时的换道功能测试数据(如 10 次换道的决策时间、转向精度)与 VIN 码关联存储。

当某批次激光雷达出现测距误差超标时,可通过追溯链路快速定位装配该批次的所有车辆,评估其在高速换道场景中的风险,并启动针对性召回(如重新校准或更换组件)。

换道场景的核心组件(如激光雷达、 ECU )是假冒高发区,需通过多层防护杜绝流入 :

表 5-3 防假冒技术手段

|

组件 |

防伪措施 |

验证方法 |

|

激光雷达 |

内置加密芯片,存储唯一 ID 与生产数据 |

生产线通过专用设备读取 ID ,与供应商数据库比对 |

|

决策 ECU |

固件签名验证,仅允许原厂签名的软件运行 |

上电自检时验证固件签名,不通过则禁用换道功能 |

|

转向执行器 |

物理防伪标签(含微缩文字与荧光墨水) |

入库时通过紫外线灯与放大镜检查标签 |

6 运行阶段

在自动驾驶系统运行阶段,换道场景因涉及动态交通环境中的多目标交互、复杂决策与精确执行,成为安全风险防控的核心环节。该阶段需通过 现场数据监控、安全事件分析、风险应对措施的闭环管理,持续识别并缓解换道过程中的安全风险,确保系统在设计运行域(ODD)内的安 全可控。

6 .1 换道场景的现场数据监控体系

换道场景的现场数据监控需基于EDR(事件数据记录器)和DSSAD(自动驾驶数据存储系统),构建“实时监控-数据存储-指标分析”的全链条机制,覆盖换道全流程的关键数据,为风险识别提供依据。

6 .1 .1 核心监控数据类型

针对换道场景的特殊性,需重点采集以下数据(符合规范中“现场数据监控”要求):

表 6 - 1 现场数据监控 数据

|

数据类别 |

具体内容 |

采集频率 |

换道场景关联意义 |

|

环境感知数据 |

激光雷达点云(邻车道车辆距离 / 速度)、摄像头图像(车道线位置 / 类型)、毫米波雷达目标列表

|

10Hz |

识别换道时的障碍物、邻车动态及道路边界,判断是否满足换道条件 |

|

车辆状态数据 |

车速、转向角、横向加速度、制动压力、换道请求状态(发起 / 执行 / 完成)

|

5 0Hz |

监控换道过程中的车辆运动状态,验证是否符合安全轨迹(如横向加速度≤3m/s²) |

|

决策控制数据 |

换道决策逻辑(安 全距离阈值、最小横向偏移量)、人机交互信号(驾驶员接管提示 / 响应)

|

1Hz |

记录换道决策 依据及人机协同过程,识别决策算法缺陷或驾驶员误操作风险 |

|

系统健康数据 |

传感器自检结果(激光雷达帧率、摄像头曝光值)、ECU 负载率、通信总线状态 |

1Hz |

监控硬件及软件健康状态,提前预警可能导致换道失效的组件故障(如雷达数据丢包) |

6 .1 .2 监控触发机制

为平衡数据存储效率与风险捕捉能力,换道场景的数据监控采用“常态采样+事件触发”模式:

a) 常态采样

对车速、车道线识别结果等基础数据按固定频率采集,用于计算换道安全性能指标(SPI),如 “换道成功率”“平均安全距离”。

b) 事件触发

当出现以下换道相关异常时,触发 EDR/DSSAD 的高频率数据记录(100Hz),并保存事件前 5 秒至后 10 秒的完整数据:

1) 换道过程中检测到邻车紧急制动(相对速度变化>5m/s);

2) 系统主动中断换道(如突然发现障碍物);

3) 驾驶员强制接管(方向盘扭矩>5N ・ m);

4) 横向偏移量超出安全阈值(>0.5m)。

6 .1 .3 安全性能指标(SPI)监控

基于采集数据,需实时监控换道场景的核心 SPI(符合规范 7.3 节 “指标 定义”):

a) 换道成功率

成功完成的换道次数 / 总换道请求次数(目标≥99.5%) ;

b) 邻车安全距离达标率

换道过程中与邻车距离≥安全阈值(基于相对速度计算)的比例(目标≥99.9%) ;

c) 人机接管率

每千次换道中驾驶员强制接管的次数(目标≤0.1 次) ;

d) 轨迹偏差率

实际换道路径与规划轨迹的偏差>30cm 的次数占比(目标≤0.5%)。

通过SPI趋势分析,可提前识别潜在风险,例如:某批次车辆 “邻车安全距离达标率” 连3天下降5%,可能预示激光雷达测距精度退化,需启动专项排查。

6 .2 换道场景安全事件分析流程

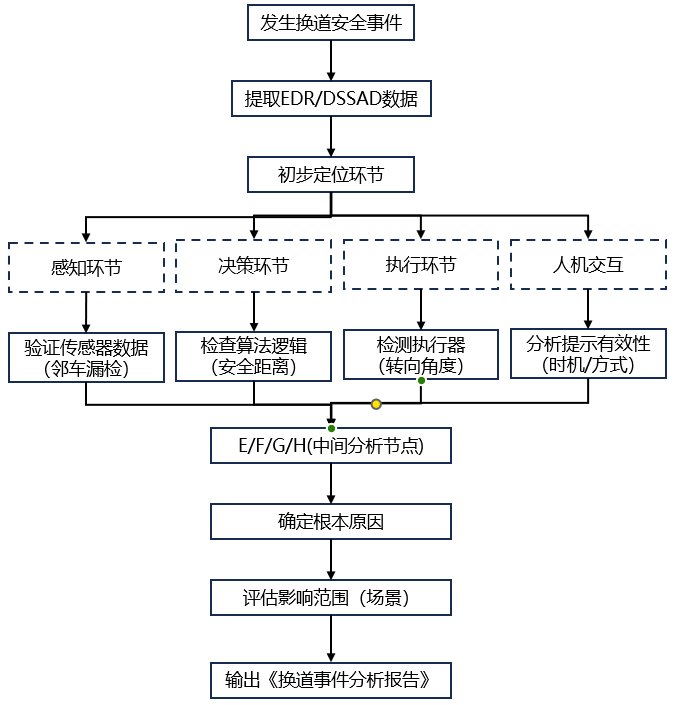

当 换道过程中发生碰撞、系统异常等安全事件时,需按照“数据提取-根因分析-影响评估”的流程开展分析,定位风险源头(符合规范12.4节“安全问题评估和解决”要求)。

6 . 2. 1 安全事件分类及特征

换道场景的安全事件可分为以下类型,各有明确的触发特征:

表 6 - 2 安全事件触发特征

|

事件类型 |

典型表现 |

严重度 |

可能诱因 |

|

轻微异常事件 |

换道轨迹轻微偏移(≤50cm)、决策延迟(1.5-2s) |

低 |

摄像头临时被遮挡、软件参数漂移 |

|

系统失效事件 |

换道过程中突然退出自动驾驶、转向无响应 |

中 |

ECU 算力过载 、传感器通信中断 |

|

碰撞 / 剐蹭事件 |

与邻车发生接触、擦碰护栏 |

高 |

邻车检测失效、转向执行误差过大、决 策逻辑错误 |

|

人机协同失效事件 |

驾驶员未及时接管(系统发出提示后 3s 内无响应)、误操作(反向打舵) |

高 |

人机交互提示不清晰、驾驶员注意力分散 |

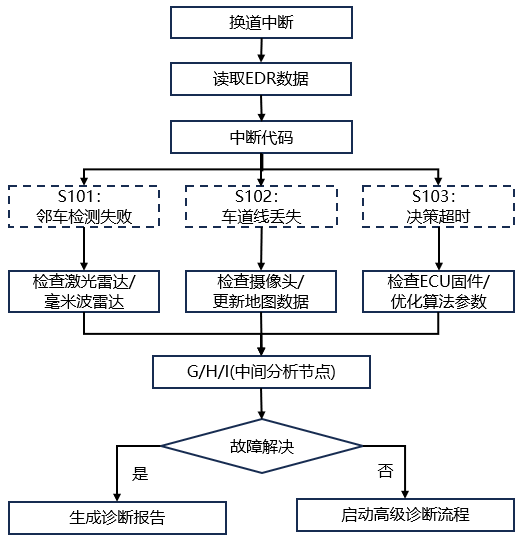

6 . 2.2 事件分析流程图

6 . 2.3 根因分析案例

a) 数据提取

调取 EDR 记录的事件前 3 秒数据,发现激光雷达未识别到右侧邻车(距离 20m,速度相同),摄像头未检测到右侧车道线;

b) 场景还原

结合定位数据确认事发地为隧道出入口,存在强光逆光环境;

c) 环节定位

感知环节异常(邻车及车道线漏检);

d) 根本原因

摄像头在逆光场景下动态范围不足(设计要求 120dB,实测 80dB),导致车道线识别失效,激光雷达因强光干扰点云噪声过大;

e) 影响范围

同批次配备同款摄像头的车辆在逆光换道场景下均存在风险。

6 .3 换道场景风险应对措施

根据安全事件分析结果,需启动针对性的风险应对措施,包括OTA更新、功能限制、召回等(符合规范12.4.3 节 “危害缓解”及附录A“OTA更新的安全考虑”要求),形成风险闭环。

6. 3.1 分级应对策略

针对不同风险等级,采取差异化措施:

表 6 - 3 分级应对策略

|

风险等级 |

应对措施 |

实施要求 |

|

低风险 |

优化算法参数(如调整换道安全距离阈值)、加强监控(增加该场景的 SPI 采样频率)

|

OTA 更新需在车辆静止时进行,更新后验证 3 次换道成功 |

|

中风险 |

限制功能(如关闭逆光 / 暴雨等特定场景的自动换道)、发布用户提示

|

功能限制需通过 HMI 明确告知用户(如 “当前环境不支持自动换道”),同步更新 ODD 说明 |

|

高风险 |

紧急 OTA 修复(如替换激光雷达感知算法)、暂停自 动换道 功能、启动召回 |

紧急更新需加密传输,且 保留回滚 机制;召回需明确维修方案(如更换高动态范围摄像头) |

6. 3. 2 OTA 更新在换道场景中的应用

当需通过 OTA 修复换道相关缺陷时,需遵循规范中 “OTA 更新的安全考虑”:

a) 更新策略

针对 “逆光场景车道线识别失效”,可通过 OTA 推送摄像头图像增强算法,优化逆光下的图像降噪和对比度调整;

b) 更新条件

仅允许车辆在驻 车状态 下进行更新,更新期间禁用自 动换道 功能,避免中途中断导致风险;

c) 验证要求

更新后需在封闭场地完成 10 次逆光场景换道测试,确保车道线识别准确率≥98% 方可生效。

6. 3. 3 功能限制案例

当发现某批次车辆的转向执行器存在延迟风险(换道时转向响应时间>500ms),可采取以下限制措施:

a) 限制高速换道

仅允许在车速<60km/h 时使用自 动换道 功能(降低延迟带来的风险);

b) 增加安全冗余

将换道所需的最小安全距离从 100m 延长至 150m;

c) 强化人机提示

换道前提前 2s 发出提示,预留更多驾驶员接管时间。

7 现场修改和更新阶段

在自动驾驶系统全生命周期中,现场修改和更新阶段是确保换道功能持续适应动态环境与用户需求的关键环节。根据规范要求,该阶段需通过 变更影响分析、严格审批流程、有效性验证及 OTA 风险控制 ,确保所有涉及换道场景的系统变更(如算法优化、传感器参数调整、功能扩展等)不引入新的安全隐患,维持换道功能的安全完整性。

7 .1 换道场景变更的影响分析

任何涉及换道功能的修改(如激光雷达固件更新、换道决策算法优化)均需进行全面的影响分析,覆盖安全案例、功能逻辑、系统接口三个维度,确保变更不会削弱换道场景的安全防护能力(符合规范5.7.1节“变更影响分析”要求)。

7 .1 .1 安全案例影响分析

换道场景的安全案例是基于“感知-决策-执行”全链路的安全论点集合,变更需验证是否仍满足以下核心安全主张 :

表 7 - 1 换道场景安全案例影响分析要点

|

安全论点 |

变更影响分析要点 |

验证方法 |

|

邻车检测可靠性 |

传感器硬件 / 算法变更后,是否仍能 100% 检测到邻车道 100m 内的车辆(含摩托车、大型货车)

|

仿真测试(1000 次典型换道场景)+ 实车测试(50 次高速 / 城市道路换道) |

|

安全距离合理性 |

决策参数调整(如最小安全距离阈值)后,是否仍能避免与邻车的时间碰撞(TTC≥3s)

|

数学建模验证(基于相对速度 / 距离的碰撞概率计算) |

|

人机接管有效性 |

交互逻辑变更(如接管提示方式)后,驾驶员平均接管响应时间是否仍≤2s

|

模拟驾驶舱测试(20 名驾驶员参与) |

|

失效容错能力 |

冗余系统变更(如备用传感器切换逻辑)后,单点故障是否仍能触发安全降级(如终止换道) |

故障注入测试(模拟激光雷达失效场景) |

示例: 当更新激光雷达固件以提升雨天探测性能时,需验证其对大型货车的检测率是否仍保持 100%(避免因固件优化导致特定车型漏检),否则将直接削弱 “邻车检测可靠性” 论点的有效性。

7 .1 .2 功能逻辑影响分析

换道功能由感知层(传感器数据融合)、决策层(换道可行性判断)、执行层(转向 / 加速控制)构成,变更需分析对各层级逻辑的影响:

a) 感知层

若更换摄像头型号(如从 100 万像 素升级至 200 万像 素),需验证车道线识别算法是否适配新分辨率,避免因图像裁剪导致换道路径规划偏移;

b) 决策层

若优化换道时机判断逻辑(如引入 “邻车驾驶员注意力” 预测模型),需验证新增参数( 如邻车 转向灯频率)是否会干扰原有决策阈值,导致误判 “安全换道窗口”;

c) 执行层

若调整转向电机控制参数(如降低转向阻尼),需验证在紧急换道场景下是否会出现转向过度,超出横向加速度安全阈值(≤3m/s²)。

7 .1 .3 系统接口影响分析

换道功能需与自适应巡航(ACC)、车道保持(LCC)、交通标识识别(TSR)等系统交互,变更需确保接口兼容性:

图 7 - 1 换道功能与其他系统接口关系

示例: 当更新换道功能的通信协议以提升与 ACC 的实时性时,需验证数据传输延迟是否仍≤50ms(避免因 ACC 提供的前车速度滞后导致换道决策错误);若修改 HMI 接口(如将换道提示从声音改为震动),需验证是否与 LCC 的车道偏离提示冲突(如同时震动导致驾驶员误判)。

7 .2 换道场景变更的审批与验证流程

7. 2.1 变更审批流程

为确保变更的安全性,需建立“分级审批+多层验证”机制,所有涉及换道场景的修改需经过技术、安全、管理三级评审,并通过仿真与实车测试验证有效性(符合规范9.5 节“变更需求评估”及9.6节“变更的实施和记录”要求)。

表 7 - 2 换道场景 变更三级审批

|

审批层级 |

参与人员 |

换道场景审批要点 |

审批通过标准 |

|

技术评审 |

算法工程师、硬件工程师、测试工程师 |

变更是否解决目标问题(如换道决策延迟);是否引入新的技术冲突(如与传感器采样频率不匹配)

|

技术方案通过仿真验证,换道核心指标(如决策时间)达标 |

|

安全评审 |

安全经理、功能安全专家、伦理顾问 |

变更是否符合 ISO 26262 ASIL-B 要求(换道场景典型安全等级);是否存在伦理风险(如优先保护本车还是邻车)

|

安全案例更新通过审核,残余风险可接受(风险等级≤“低”) |

|

管理层审批 |

项目总监、质量总监 |

变更的成本 / 收益比;对用户体验的影响(如是否增加换道操作复杂度) |

综合评估通过,明确变更实施优先级 |

示例: 针对 “优化换道轨迹算法以减少横向偏移” 的变更,技术评审需验证新算法在 100 种弯道场景下的轨迹平滑度;安全评审需确认算法是否会因过度追求平滑而侵入 邻 车道(违反安全距离要求); 管理层需评估 算法迭代的研发成本与用户投诉降低的收益比。

7. 2. 2 变更有效性验证

变更实施后,需通过“仿真测试-封闭场地测试-公开道路测试” 三级验证,确保换道功能在全场景下的安全性 。

a) 仿真测试

在 Prescan /Simulink 环境中构建 1000 种换道场景(含雨天、逆光、施工路段等边缘场景),验证变更后功能的通过率(目标≥99.9%)。例如,验证 OTA 更新后的激光雷达固件是否能在暴雨场景下稳定识别邻车(漏检率≤0.1%);

b) 封闭场地测试

在测试场设置可控场景,如 “邻车突然切入目标车道”“换道过程中遇障碍物”,每种场景重复 30 次,记录换道成功率(目标 100%)、决策响应时间(目标≤1.5s)。例如,测试换道算法更新后,是否能在邻车切入时 0.5s 内中断换道 并回归 原车道;

c) 公开道路测试

选取城市快速路、高速公路、城郊道路等典型场景,累计测试 1000km,覆盖 不同交通流量(高峰 / 平峰)、天气(晴 / 雨)、时段(昼 / 夜),验证换道功能的实际适应性(如人机接管率≤0.05 次 / 千公里 )。

验证通过后,需生成《换道场景变更验证报告》,记录测试数据、风险点及缓解措施,作为变更闭环的依据。

7 .3 换道场景 OTA 更新风险控制

OTA(在线更新)是换道功能现场修改的主要方式(如算法迭代、参数优化),需通过严格的更新策略、状态管理与应急机制,控制更新过程中的安全风险(符合规范附录A“OTA 更新的安全考虑”要求)。

7. 3.1 OTA 更新策略

针对换道功能的 OTA 更新需明确以下策略:

a) 更新分类

1) 紧急更新(如修复换道时激光雷达漏检漏洞):需 24 小时内推送,更新前通过 HMI 强制提示用户,仅允许在车辆静止时执行;

2) 常规更新(如优化换道轨迹平滑度):可在用户方便时推送,更新前需用户确认,更新过程中 禁止自动换道 功能;

b) 分阶段推送

采用“小范围验证-全量推送”模式,先向1%用户推送,监控24小时内的换道异常率(目标≤0.1%),无异常再扩大至10%、50%、100%;

c) 版本回滚机制

若发现更新后换道功能异常(如决策逻辑错误), 需支持 一键回滚至前一版本, 回滚过程 中临时禁用自动换道,确保车辆可安全手动驾驶。

7. 3.2 车辆状态管理

OTA更新期间需严格管 控车辆 状态,避免因更新中断导致换道风险:

表 7 - 3 OTA更新期间 的车辆状态管理

|

更新阶段 |

车辆状态要求 |

换道功能状态 |

安全控制措施 |

|

更新前 |

驻车(P 档)、手刹拉起、电量≥50% |

禁用自 动换道 |

HMI 显示 “更新期间禁止换道” 提示,需用户确认后启动更新 |

|

更新中 |

禁止切换至 D 档,禁止加速踏板输入 |

完全锁定(无法发起换道请求) |

若检测到用户强行挂档,立即暂停更新并提示 “请完成更新后驾驶” |

|

更新后 |

驻 车状态 下完成系统自检 |

初始禁用,自检通过后激活 |

自动执行 3 次模拟换道(软件层面),验证通过后才允许用户使用 |

示例: 当更新换道决策算法时, 若车辆 处于行驶状态,系统需自动推迟更新并提示用户 “请停车后进行更新”;更新过程中若突发断电,重启后需重新校验更新包完整性,防止因算法文件损坏导致换道功能异常。

7. 3.3 HMI 交互与 用户提示

为避免用户误用更新后的换道功能,OTA过程中的HMI提示需清晰、准确:

a) 更新前

明确告知用户更新内容(如 “优化雨天换道安全性”)、影响范围(如 “更新期间无法使用自动换道”)、所需时间(如 “约 15 分钟”);

b) 更新中

实时显示进度(如 “70%”),提示 “请勿操作车辆”,若遇异常(如网络中断),显示 “更新暂停,恢复网络后继续”;

c) 更新后

提示 “换道功能已更新,新增‘暴雨模式’(自动增加安全距离)”,建议用户在封闭场地测试后再使用。

8 保养维护阶段

在自动驾驶系统全生命周期中,保养维护阶段通过针对性的维护活动降低设备老化风险,是保障换道功能持续安全的关键环节。根据全生命周期融合安全规范第6章要求,该阶段需围绕换道场景的核心部件(如感知传感器、转向执行器等)制定维护计划、规范操作流程、监控维护质量,确保换道功能在长期使用中保持设计性能。

8 .1 换道场景安全相关维护计划制定

换道功能依赖感知、决策、执行全链路的精准协作,任何环节的设备老化(如激光雷达点云退化、转向电机响应延迟)都可能导致换道风险陡增。因此,需针对换道相关核心部件制定“定期检查+按需维护”的双重计划。

8. 1.1 定期维护计划

根据部件老化特性与换道场景安全需求,制定分级维护周期:

表 8 - 1 换道场景核心部件定期维护计划

|

核心部件 |

维护项目 |

维护周期 |

换道场景安全关联 |

|

激光雷达 |

表面清洁、点云精度校准、固件更新

|

每 3 个 月 / 1 万公里 |

确保 邻 车道车辆距离测量误差≤5cm |

|

前视摄像头 |

镜头清洁、白平衡校准、车道线识别精度验证

|

每 2 个 月 / 5 千公里 |

保证逆光 / 雨天车道线识别准确率≥98% |

|

毫米波雷达 |

安装角度检查、探测范围校准

|

每 6 个 月 / 2 万公里 |

避免高速换道时远距离目标漏检 |

|

转向执行器 |

转向角精度测试、电机响应时间测量

|

每 1 年 / 3 万公里 |

控制换道转向角度偏差≤±1° |

|

决策 ECU |

软件日志分析、 算力 负载 测试 |

每 6 个 月 |

防止换道决策延 迟超过 500ms |

|

人机交互模块 |

提示音 / 震动强度校准、响应测试 |

每 3 个 月 |

确保换道接管提示被驾驶员 100% 感知 |

示例 : 激光雷达的点云精度直接影响 换道时邻车 距离判断,若因灰尘覆盖导致点云缺失,可能引发“安全距离误判” 风险,因此需每3个月进行一次表面清洁与精度校准;而转向执行器的老化会导致换道时转向响应滞后,故每年需测试其在60km/h车速下的转向响应时间(标准≤300ms)。

8. 1.2 按需维护触发条件

除固定周期外,当满足以下条件时,需立即触发换道相关部件的维护:

a) 系统诊断提示

车辆自检发现 激光雷达帧率下降 (<10Hz)、摄像头通信中断等故障码;

b) 场景失效记录

换道功能连续 3 次因 “感知异常” 自动中断(如无法识别车道线);

c) 环境适应性下降

在暴雨、沙尘等特殊环境下,换道成功率低于 90%;

d) 碰撞预警触发

换道过程中频繁触发 AEB(自动紧急制动),可能预示感知或决策偏差。

示例: 某车辆在连续 2 次高速换道中因 “毫米波雷达未检测到邻车” 触发碰撞预警,需立即对雷达进行探测范围校准与固件升级,排查是否因老化导致性能退化。

8 .2 规范内容

为确保维护活动有效,需针对换道场景核心部件制定标准化维护程序,并通过场景化测试验证维护效果(符合规范6.3 节“所需的维护和检查”要求)。

8. 2.1 关键维护程序示例

a) 激光雷达校准程序

1) 准备阶段

将车辆停放于水平测试场,安装激光雷达校准靶标(距离 10m,角度 0°/±30°);

2) 数据采集

启动校准工具,采集雷达对靶标的点云数据,记录距离测量值与理论值偏差;

3) 参数调整

通过专用软件修正雷达安装角度(水平/垂直偏差≤0.5),确保各方向测距误差≤3cm;

4) 场景验证

模拟 “邻车静止”“邻车匀速接近”2种换道场景,验证雷达对目标的持续跟踪率≥99%。

b) 转向系统维护程序

1) 基础检查

检测转向油液 液 位与污染度,若油液变质需彻底更换;

2) 精度测试

在封闭场地设置“100m 直道换道”场景,以60km/h车速执行自动换道,记录实际转向角与指令角的偏差;

3) 响应测试

通过诊断仪发送“5°/10°/15°”转向指令,测量从指令发出到执行完成的时间(标准≤200ms);

4) 极限验证

模拟紧急换道(突发障碍物),验证转向系统在1.5s内完成“转向 - 回正”全流程的能力。

8. 2.2 维护效果验证方法

维护完成后,需通过 “实验室测试 + 场景化实车测试” 验证换道功能恢复情况:

表 8 - 2 换道功能维护效果验证标准

|

验证层级 |

测试内容 |

合格标准 |

|

部件级测 试 |

激光雷达点云完整性、摄像头动 态范围 |

点云 缺失率 ≤0.1%,动态范 围≥120dB |

|

功能级测试 |

换道决策逻辑、转向轨迹规划 |

安全距离计算误差≤1m,轨迹偏移≤30cm |

|

场景级测试 |

高速换道、弯道换道、逆光换道等 10 种场景 |

场景通过率 100%,无碰撞预警误触发 |

|

系统级测试 |

连续 100 次换道操作(含人机交互) |

平均决策时间≤800ms,人机接管率≤1% |

示例: 激光雷达维护后,需在实验室通过 “雨雾模拟系统” 测试其穿透能力(确保 50m 内目标识别率≥95%),再在实际道路验证逆光场景下的换道安全性 —— 若 10 次测试中均能准确识别邻车并保持安全距离,则判定维护有效。

图 8 - 1 换道功能维护效果验证流程

8 .3 维护质量监控与不合格项改进

为持续提升维护效果,需建立维护质量监控机制,对不合格项进行根因分析并优化流程(符合规范6.3.4 节“减轻维护和检查故障引起的风险”要求)。

8. 3.1 维护质量监控指标

a) 一次合格率

换道相关维护项目首次通过验证的比例(目标≥95%);

a) 维护后失效间隔

维护完成至下次出现同类问题的平均里程(目标≥2 万公里 );

a) 场景通过率

维护后换道场景测试的通过率(目标 100%);

a) 校准参数稳定性

激光雷达、摄像头等部件的校准参数在 1 个 月内的漂移量(目标≤1%)。

8. 3.2 不合格项根因 分析与改进

通过统计换道场景维护不合格案例,常见问题及改进措施如下:

表 8 - 3 换道场景维护不合格项分析与改进

|

不合格现象 |

主要原因 |

改进措施 |

|

激光雷达校准后 1 周内精度漂移超标

|

校准工具未定期校验、雷达固定支架松动 |

每周校准工具自检;更换支架为防松结构 |

|

转向角度偏差反复出现

|

维护人员未按扭矩标准紧固转向拉杆 |

培训并考核维护人员;使用扭矩扳手强制校验 |

|

摄像头车道线识别验证失败

|

验证场景未覆盖逆光 / 隧道等边缘环境 |

扩展验证场景库,增加 8 种极端光照测试用例 |

|

毫米波雷达对 摩托车探测率低 |

雷达固件未更新至最新版本 (无摩托车识别模型) |

维护时强制检查固件版本, 低于 V3.0 立即升级 |

示例: 某 4S 店连续出现 “激光雷达校准后快速漂移” 问题,经调查发现是校准靶标未定期校验(偏差达 2cm),改进措施为:要求校准工具每月送计量机构校验, 且维护 前需用标准件验证靶标精度,由此将一次合格率从 82% 提升至 98%。

9 服务支持阶段

在自动驾驶系统全生命周期中,服务支持阶段通过为用户提供专业的安全指导,确保换道功能在使用、维修、救援等环节的风险可控。根据全生命周期融合安全规范第13章要求,该阶段需围绕换道场景的核心需求,编制专属服务手册、规范备件管理、提供精准救援信息,形成覆盖“用户使用-维修保养-应急处置” 的全链条服务支持体系。

9 .1 换道场景专属服务手册编制

服务手册是指导用户与维修人员安全操作换道功能的核心文件,需针对换道场景的特殊性,明确诊断流程、工具要求与操作规范,确保换道相关的服务活动符合安全标准。

9. 1.1 换道功能诊断流程

手册需包含换道功能故障的分级诊断路径,通过“症状识别-模块定位-根因分析”三步法快速排查问题:

表 9 - 1 换道场景典型故障诊断对照表

|

故障症状 |

可能涉及模块 |

诊断步骤 |

工具支持 |

|

换道请求无响应 |

人机交互模块、决策 ECU |

1. 检查方向盘换道拨杆信号; 2. 读取 ECU 换道请求接收日志; 3. 验证 HMI 提示功能

|

诊断仪(读取 CAN 总线信号)、HMI 模拟器 |

|

换道过程中突然中断 |

激光雷达、摄像头、决策算法 |

1. 调取 EDR 记录的中断前 3 秒数据; 2. 检查传感器是否漏检邻车 / 车道线; 3. 验证决策逻辑是否触发安全阈值

|

数据解析工具(EDR Viewer)、场景回放软件 |

|

换道轨迹偏移过大 |

转向执行器、定位系统 |

1. 测量转向角实际值与指令值偏差; 2. 检查 GPS 与 IMU 融合定位精度; 3. 验证轨迹规划参数

|

转向角测试仪、高精度定位校验工具 |

|

邻车距离判断异常 |

毫米波雷达、激光雷达 |

1. 对比雷达实测距离与实际距离; 2. 检查雷达校准参数; 3. 验证传感器融合算法 |

雷达目标模拟器、点 云分析 工具 |

诊断流程需通过流程图直观呈现,例如“换道中断”的排查路径:

图 9 - 1 换道中断故障诊断流程图

9. 1.2 工具要求与操作规范

手册需明确换道功能服务所需的专用工具及操作限制:

a) 必备工具

激光雷达标定仪(精度 ±0.1°)、转向系统诊断仪(支持实时角度监控)、换道场景模拟器(可复现 20 种典型 场景);

b) 操作禁忌

禁止在未断电状态下更换雷达传感器(可能导致数据异常);禁止擅自修改换道安全阈值参数(如最小横向距离);维修后需完成 5 次标准 换道测试(通过率 100%)方可交车。

9 .2 换道场景备件管理与配置追溯

换道功能对备件的兼容性要求极高,需通过严格的备件管理与配置追溯机制,确保更换的部件与原车系统匹配,避免因备件问题引发换道安全风险。

9. 2.1 备件管理要求

针对换道相关核心备件,实施“三匹配 管理原则:

表 9 - 2 换道场景核心备件匹配要求

|

备件类型 |

匹配要求 |

验证方法 |

不匹配风险 |

|

激光雷达 |

型号匹配(如 LR-800 与 LR-800A 不可互换)、固件版本匹配(V3.2 及以上)

|

扫描备件 二维码查询 型号;连接诊断仪验证固件兼容性 |

邻车距离测量误差增大,换道时碰撞风险上升 |

|

转向电机 |

功率参数匹配(如 1500W±50W)、通信协议版本匹配

|

核对备件铭牌参数;通过 CANoe 测试通信兼容性 |

转向响应延迟,换道轨迹偏移超标 |

|

决策 ECU |

硬件型号匹配、算法版本匹配(需与传感器固件兼容)

|

读取 ECU 硬件 ID;验证算法与传感器的交互日志 |

换道决策逻辑冲突,导致功能失效 |

|

摄像头 |

动态范围匹配(≥120dB)、 镜头焦距匹配 |

测试摄像头在逆光场景下的成像质量;测 量焦距参数 |

车道线识别失效,换道时偏离路径 |

9. 2.2 配置追溯机制

建立“VIN码-备件批次-换道参数”关联数据库,实现全生命周期追溯:

a) 入库追溯

每批换道相关备件(如雷达、ECU)需记录批次号、生产日期、校验报告,关联 至供应 商信息;

a) 装配追溯

车辆维修更换备件后,通过 MES 系统将 VIN 码与备件 批次号 绑定,记录更换时间、操作人员;

a) 参数追溯

换道功能的关键参数(如安全距离阈值、转向角速度)需与 VIN 码关联存储,支持历史参数查询与比对。

示例 : 当某车辆出现换道轨迹异常时,可通过 VIN 码追溯:VIN-LSV12345→更换过转向电机(批次 B2306)→电机功率参数偏差 5%→确认备件选错,需更换合 规 型号。

9 .3 换道场景救援服务信息

针对换道场景可能发生的事故或故障,需向救援人员提供清晰的安全指引,避免救援过程中因操作不当引发二次风险。

9. 3.1 救援信息核心内容

救援手册需包含换道相关的 “风险提示 - 操作规范 - 应急措施”:

表 9 - 3 换道场景救援安全操作表

|

救援场景 |

风险提示 |

安全操作规范 |

|

换道中碰撞事故 |

车辆可能处于自动驾驶控制状态,转向系统可能残留指令

|

1. 首先按下应急断电按钮( 位于主驾左侧 );2. 确认换挡杆置于 P 档;3. 禁用自动驾驶功能( 长按 AP 按钮 5 秒) |

|

换道功能卡滞(持续转向) |

可能导致车辆偏离车道,引发二次事故

|

1. 立即切换至手动驾驶模式(转动方向盘);2. 缓慢制动至停车;3. 断开蓄电池负极(需专业人员操作) |

|

传感器损坏(如雷达脱落) |

损坏部件可能影响其他车辆,或导致误触发安全功能 |

1. 小心移除脱落的传感器(避免激光直射眼睛);2. 用专用盖封闭接口(防止进水);3. 禁用自 动换道 功能 |

9. 3.2 信息传递方式

a) 车载应急信息

在车辆 B 柱内侧张贴换道功能应急处理二维码, 扫码可 查看简版救援指南(含断电步骤、风险点);

b) 救援平台对接

将换道相关救援信息接入交警 / 保险公司的救援系统, dispatch 中心可实时调阅车辆换道系统状态(如是否处于激活状态);

c) 专业手册

向 4S 店救援团队提供《换道场景专项救援手册》,包含详细的电路图(如应急断电线路)、部件位置图(如 ECU 安装位置)。

示例: 当救援人员到达换道事故现场,可 通过扫码获取 以下关键信息:“本车配备 LR-800 激光雷达(位于前保险杠中央),紧急断电后需等待 5 分钟再操作转向系统,避免电容残留电量导致的误动作”。

10 报废和处置阶段

自动驾驶车辆的报废与处置是全生命周期安全的最后环节,需兼顾设备安全、环境安全与网络安全。与传统车辆相比,其 核心差异在于精密传感器集群、高容量电池系统、车载计算单元等特殊组件的处理要求,以及数据安全清除、网络接入权限注销等新型安全需求。

10 .1 报废全流程

10. 1.1 报废全流程框架

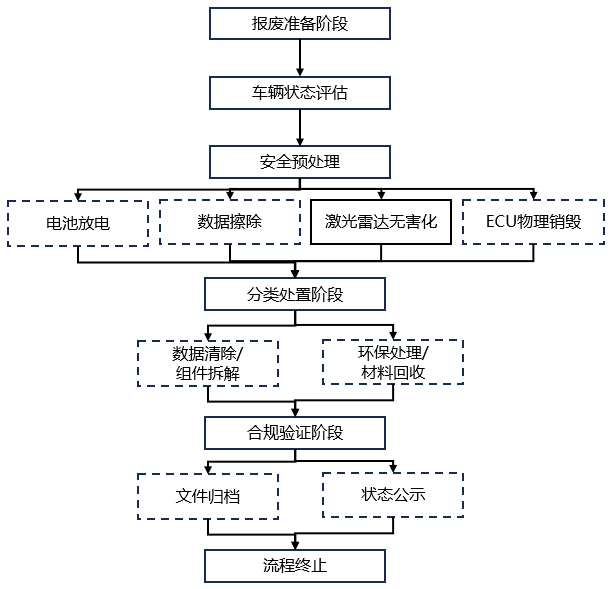

图 10 - 1 报废全流程框架

10 .2 关键活动详解

10. 2.1 报废指导说明制定

表 10 - 1 核心组件处理规范

|

组件类型 |

处理方法 |

安全要点 |

法规依据 |

|

激光雷达 |

拆解光学模组 / 电路销毁

|

避免激光发射器误触发 |

GB 7247.1-2012 |

|

高压电池组 |

梯度放电→材料回收

|

防止短路起火 / 重金属泄漏 |

GB/T 30038-2013 |

|

车载计算单元 |

数据覆写 + 物理粉碎

|

防止地图数据 / 用户信息泄露 |

GB/T 42565-2023 |

|

安全气囊模块 |

专用设备引爆处理

|

避免意外触发导致人员伤害 |

GB 14167-2013 |

10. 2.2 老化组件处理策略

自 动驾驶车辆的老化组件需区分功能性老化与安全性老化:

a) 功能性老化 (如摄像头镜头磨损)

可通过第三方回收渠道进行材料再生

b) 安全性老化 (如电池循环寿命耗尽、存储芯片数据退化)

必须执行 破坏性处理,并提供《老化组件处置报告》(含序列号注销记录)

10. 2.3 网络安全支持终止流程

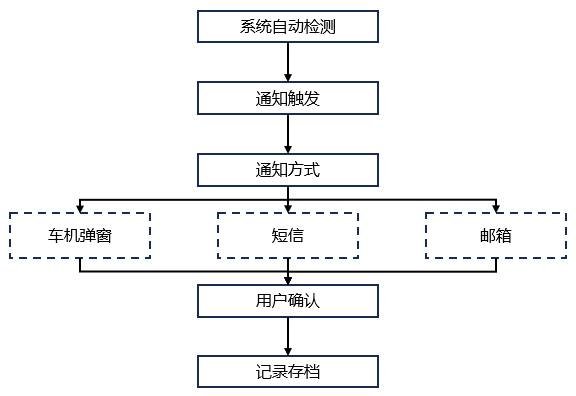

图 10 - 2 用户通知机制

数据安全操作:

1) 车载系统执行 三次数据覆写 (符合 NIST SP 800-88 标准)

2) 云端账户权限注销并生成《数据清除证书》

3) 车联网模块物理断网(拆除SIM 卡/物联网芯片)

10 .3 风险控制与验证

10. 3.1 潜在风险矩阵

表 10 - 2 潜在风险矩阵

|

风险场景 |

影响等级 |

控制措施 |

|

电池残留电量导致短路

|

高 |

强制放电至 3% 以下 + 绝缘包装 |

|

未清除数据导致隐私泄露

|

高 |

区块链存 证数据 清除过程 |

|

传感器拆解引发激光暴露

|

中 |

专用防激光护具 + 拆解工位隔离 |

|

报废车辆被非法激活复用 |

中 |

发动机 ECU 永久锁止 + VIN 码注销 |

10. 3.2 处置效果验证

a) 物理验证

组件拆解后需通过 X 光检测确认核心部件销毁状态

b) 文档验证

生成《报废合规报告》,包含:

1) 组件处置清单(带序列号)

2) 环境检测数据(如电池电解液 pH 值)

3) 网络安全注销凭